上海人祭祖的这10个奇葩习俗!外地人看了“直呼离谱”!

“冬至大如年!”这句话在上海可不是白说的。去年冬至,上海各大墓园迎来超过2.3万人次的祭扫客流,嘉定松鹤墓园一天就有1.2万多人前往祭奠先人。上海人既保持着“慎终追远”的传统精神,又在祭祀方式上不断创新。

这些习俗有的源自百年传统,有的则是现代海派文化的产物。今天就为大家盘点上海人祭祖的10个特别习俗,看看上海人如何用独特的方式表达对先人的怀念。

01 上海人“做清明”,可不是简单事

在上海一些地区,清明节前亲戚之间有彼此赠送草囤的习俗,表示一直保持往来。主人以酒菜招待,这就叫“吃清明”。

“做清明”这套习俗,其实是传统家祭形式在当下的简化。中国历来有为祖先准备盛宴的传统,让祖先享用精心准备的食物,以保佑子孙后代衣食丰足。

如今,大约只有宝山、川沙、青浦、松江、金山、奉贤、南汇、嘉定、崇明等上海郊区,以及共享一个“信仰圈”的苏浙一带乡镇家庭,还保留着这种简化后的家庭祭拜传统。

02 祭祖菜肴有规矩,网红青团靠边站

上海人祭祖的菜肴可是大有讲究。常规菜式包括红烧肉、红烧鲫鱼、清蒸百叶包肉、芹菜炒肉丝、白切羊肉、腌笃鲜,再加水果、糕点各两样。

糕点中必须要有青团,而且必须是传统的豆沙馅,用上海人的话说,“网红肉松咸蛋黄之流皆为异端”。

随着生活节奏加快,传统的宽容度也在提高,不必每道菜都纯手工现制。比如白切羊肉可以从熟食店买,糕点也可以去超市买散装小蛋糕。但核心的仪式感不能丢。

03 祭祖时间有讲究,“前七后八”有说法

上海人扫墓时间,新坟旧坟是有区别的。凡是新近过世的,过了七七四十九天而没做过超度法事的,必须在清明节这天请僧道诵经做法事。

如果是老坟并已做过法事或道场,扫墓不一定在清明当天,可以前后放宽些,但不能超出前七天后八天的范围。俗语说:“前七后八,阴司放假。”意思是过早或过迟都会失灵。

在崇明,有“前三后四”之说,也就是说扫墓并不一定要在清明当日这一天,前三天后四天都可以。这种时间上的灵活性,体现了上海人处事中的务实精神。

04 上海人祭祖必备“青团”

吃青团是流行于江南一带清明节的重要习俗。在上海,青团是清明不可或缺的节令食品。

上海人购买青团,主要就去王家沙点心店、北万新、光明邨、沈大成、沧浪亭、乔家栅、功德林、秋霞阁、虹兆糕团店、杏花楼等老牌糕点店铺。这些老字号做出的青团,才是最地道的上海味道。

05 “烧草甏”——上海祭祖的独特习俗

扫墓除了要备规定的祭供用品,上海人还有一个很有特点的“烧草甏”习俗。甏是一种小口大腹的缶,如盛老酒的甏叫“老酒甏”,旧时的“甏”具有“储蓄罐”功能。

上坟“烧草甏”就是用草扎的甏,再将折好的锡箔纸钱贮入其中,在坟地上一把火烧尽,这也是人们心灵上的一种寄托。

青浦练塘仍保留着与“烧草甏”类似的习俗,称为“烧芚”。这种独特的祭奠方式,在其他地方确实少见。

06 插柳戴柳——上海清明的独特风景

清明时节,杨柳青青,最是亮色。柳条最先感受到春天的气息,也是最先发芽的植物。

在1950年代,与家人一起清明外出祭扫时,上海的小孩子们大多会戴上一个柳圈,鬓边插柳,成为一道别致而清新的风景。

上海弄堂房子虽然不便栽柳,但大人们会把折下的一两枝柳枝,或插于门边,或系于门框,这既是一种表示春天栽柳的象征,又蕴含着希望家庭和睦、社会和合、诸事如意的美意,叫做“柳户清明”。文献上也有“满街叫卖杨柳,人家买之插于门上”的记载。

07 清明“放鹞子”与“断鹞”仪式

放风筝,在上海话里又叫“放鹞子”,是一项很受人们喜爱的清明娱乐活动。

农家一般在每年元宵节后,开始放鹞子,由于农忙、气候等原因,过了清明,就逐渐停止,这就叫“清明断鹞”。而清明节那天,是“断鹞”的正日,旧时常常有群众性的“断鹞”仪式。

因在上海方言里“鹞”与“妖”近音,“断鹞”就是“去妖”,有的干脆在风筝上写“妖去病除保安康”字样,这样将鹞子放走,就象征着祛除家人的疾病和晦气。

08 上海祭祖的“文明化”进程

自上世纪90年代中后期开始,上海悄然兴起了“文明祭祀”。传统的清明节祭扫习俗逐渐发生变化,一些祭祀行为被看作是“不文明”的祭扫方式。

上海推行“文明祭扫”,通过“道具替换”与“仪式替换”实现:传统的冥币、冥纸、鞭炮等被替换成鲜花、丝带等更环保的物品;传统的跪拜仪式被替换成鞠躬仪式;墓碑前的祭祀仪式被替换成网络祭祀、寺庙祭祀等。

福寿园等公墓推广黄丝带寄托哀思,冬至日折千纸鹤表达怀念。这些时尚而不失文化内涵的哀思符号,已被越来越多的上海祭祀者所接受。

09 “贴九娘”——上海独特的清明习俗

除了祭祀和扫墓,上海人过清明时节还有贴九娘的风俗。早时民间有这样的传说“禁烟时节麦苗长,遍贴清明嫁九娘。哺得燕雏嫌察污,好将芦辫护高梁。”诗中的“九娘”是指灯蛾。

在清明节时贴了“清明嫁九娘,一去不还乡”的纸条后,夏天家中就不会有飞蛾扑火。这一习俗在其他地方极为罕见,体现了上海民间文化的独特性。

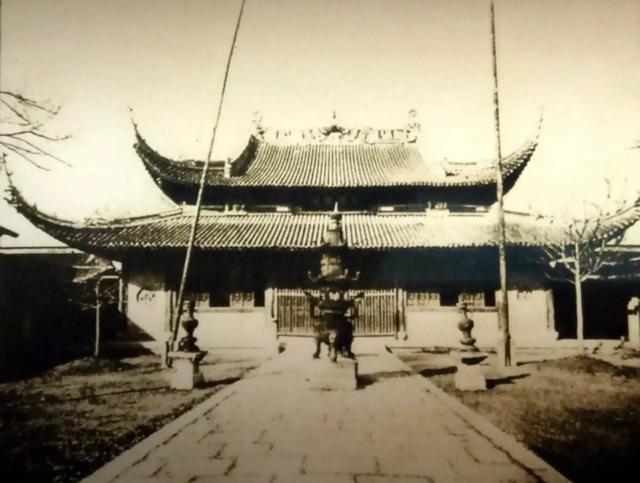

10 祭厉台——上海独有的清明习俗

上海旧俗有在清明节举行的专祭厉鬼的祭台会仪式,祭祀那些饿鬼、幽鬼孤魂,防止它们成为恶鬼作乱。这种祭台叫祭厉台。

旧上海还有清明节的前一天迎请城隍神的做法。在清明节这天,城隍神要坐大轿出巡祭厉台,以赈济安抚孤魂野鬼,其场面十分盛大热闹。

这一习俗在全国范围内极为罕见,是上海独有的清明祭祀活动,体现了海派文化的包容性——不仅祭祀自己的祖先,也关怀无主的孤魂野鬼。

清明祭祖的习俗正在现代化。网络祭祀日益为民众所接受。例如,福寿园专门在其网站上设有网上纪念馆,供人们通过网络纪念逝者。近年来,上海还推出了“云共祭”仪式,运用互联网科技手段,结合传统祭祀流程,为民众提供线上直播。

这些变化背后,是上海这座城市对传统文化的坚守与创新。看似“奇葩”的习俗,其实都凝聚着上海人对生命的敬畏、对历史的尊重、对家族情感的珍视。